Les figures mémorables ...

Outre son histoire et son patrimoine naturel, Poulangy abrite également un patrimoine humain d'une grande richesse. Bien que cette charmante commune de Haute-Marne ne soit pas réputée pour les personnalités qui y sont nées ou y ont vécu, Poulangy a été le foyer de plusieurs individus remarquables. Ces personnages ont acquis, de leur temps ou avec le temps, une reconnaissance locale, nationale, voire même atteint les sommets d’une renommée internationale, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire.

L'authenticité des plus anciennes biographies reste entourée d'incertitude. Certains historiens prétendent que Salaberge d'Alsace, plus communément appelée Sainte-Salaberge, aurait été à l'origine de la fondation de l'abbaye de Poulangy. D'autres soutiennent qu'elle serait due à une dame de Poulangy, la première connue à ce jour, Béatrice de Clefmont, a laissé un héritage marquant l'histoire et l'architecture du village.

Le XIIIe siècle voit émerger la figure de Laurent de Poulangy. Il fut le confesseur puis l'un des exécuteurs testamentaires du Duc Robert II de Bourgogne. Cette période est également marquée par des "Simon", contemporains de Laurent de Poulangy. L'un d'eux a laissé son empreinte sur un tombeau commun, qui est conservé dans l'église du village. Cette plate tombe témoigne de la riche histoire locale laissée en héritage aux générations futures.

Au XVe siècle, Bertrand de Poulangy, célèbre compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, suivra. Son épopée au cote de la pucelle d'Orléans aboutira à fin d'une guerre qui durait depuis plus de cent ans. Le siècle suivant vit la famille de Brunet se rallier au calvinisme. Cet épisode de l'histoire poulangeoise nous offre un aperçu des derniers jours des huguenots en Haute-Marne, avant qu'en 1598, la huitième et dernière guerre de religion ne mette définitivement fin à ce conflit religieux.

Ces événements tragiques reflètent les bouleversements religieux et sociaux de l'époque, où les croyances et les pratiques pouvaient mener à des accusations et à des exécutions. Cela se retrouve également dans d'autres épisode poulangeois. En 1543, Renée de Lorraine devient abbesse à Poulangy, tandis que sa sœur aînée, Marie de Guise, reine d'Écosse, se retrouve veuve la même année. Marie Stuart (fille et nièce des précédentes) périra exécutée sur ordre de sa cousine protestante, Élisabeth Ire d'Angleterre. Ce contexte de persécution n'est pas sans rappeler la fin tragique d'Adrienne, une habitante du village. En 1616, elle fut condamnée à être exécutée pour sorcellerie, devenant l'une des dernières femmes de France à périr d'une telle condamnation.

Ce bourg champenois attirait alors des familles influentes, comme en témoigne le passage de Philandre de Vincheguerre, célèbre marin corsaire qui s'illustra avec son père, Jacques, dans la lutte contre l'esclavage chrétien durant les guerres contre les Barbaresques. Les Vincheguerre ont fréquenté à Poulangy les de Pra de Pezeux, une autre illustre famille de la noblesse française. Les deux femmes, enceintes durant la même période, accouchèrent à Poulangy. Françoise Aubert donna naissance à Alexandre de Vincheguerre le 4 janvier 1675, tandis que Gabrielle de Choiseul accoucha de Claude Gabriel le 9 février de la même année.

À cette époque, le chapitre royale de Poulangy connut un nouvel essor, accueillant des religieuses issues des plus illustres lignées aristocratiques provenant de diverses régions du nord et de l'est de la France. C'est dans cette abbaye royale que Charles Gaspard de la Feuille, alors aumônier, rédigea plusieurs ouvrages, dont son best-seller intitulé « Théologie du cœur et de l’esprit ». C'est également dans cette même institution religieuse que Madame Marie Gabrielle de Blicterswick, veuve du comte de Vaudrey, devint l'avant-dernière abbesse, laissant son nom à une rue du village.

Après la révolution française, le général Michel Durand et son épouse, Sophie-Henriette Cohendet, s'installèrent dans l'une des maisons laissées vacantes par les religieuses. Après le décès de son mari, Sophie-Henriette quitte le village pour occuper le poste de « Première dame » de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche. À travers ses mémoires, elle a laissé un témoignage, devenu une référence dans les biographies intimistes consacrées à Napoléon Bonaparte.

En 1848, année de l’abolition de l’esclavage en France, Florine et Marcelin, deux anciens esclaves de Guadeloupe, se voient attribuer comme nom de famille celui de la commune. Bien que cette information ne soit jamais parvenue au village, l’auteur poulangeois Albert Lepitre interrogeait « L’esclavage en Afrique » dans son ouvrage, devenu une référence des courants de pensée de l’époque. Celui-ci a depuis, à ce titre, intégré la collection XIX de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Dernièrement, c’est l'artiste Freddy Tsimba qui questionne l'esclavage moderne. Cet artiste plasticien montre que les XXe et XXIe siècles ne sont pas en reste de figures mémorables. En effet, si d'autres exemples de personnalités étaient nécessaires, on pourrait mentionner qu'en 1988, Albert Zimmermann, un enfant du village, est devenu champion de France de culturisme. La même année, Gratien Maire intégrait l'École de l'air, l'une des neuf plus prestigieuses écoles militaires françaises. Il acheva sa carrière militaire en 2016, au grade de Major général des armées. Ce N°2 de l’armée française est aujourd’hui membre titulaire du Conseil général de l'Armement au ministère des Armées.

Sainte-Salaberge

Les liens entre Poulangy et Sainte-Salaberge sont profondément ancrés dans l'histoire religieuse et monastique de notre région. Salaberge, née vers 614, était la fille de Gondoin d'Alsace, un seigneur influent de l'Ornois, de Toul, du Bassigny et premier duc d'Alsace. Suite à un accident, la fillette devint aveugle. Cependant, lors d'une visite de l’abbé Eustache de Luxeuil à ses parents, qui résidaient dans leur villa en bord de Meuse, ce dernier la guérit miraculeusement à l’aide d’une « onction d’huile bénite ».

Devenue adulte, bien qu'attirée par la vie religieuse, elle se plia à la volonté de son père en épousant un puissant seigneur de la région, qui décéda seulement deux mois après les noces. Contre son gré, elle se remaria avec Blandin de Meaux, un officier du roi Dagobert Ier, avec qui elle eut cinq enfants. Vers l'âge de quarante ans, elle put enfin réaliser sa vocation religieuse en devenant novice à l'abbaye du Saint-Mont, située dans les Vosges.

Son dévouement à la vie monastique et son rôle dans l'expansion du christianisme en Austrasie lui valurent une place de choix dans les plus anciennes versions du Martyrologe romain. Elle y est surtout célébrée pour avoir fondé et dirigé l'abbaye Saint-Jean de Laon en 641, sous l'épiscopat de l'évêque Attilo. Sa biographie évoque également la fondation d'un premier monastère dans les faubourgs de Langres quelques années plus tôt. Certains historiens l'associent à l’abbaye de Poulangy, bien que cela ne soit confirmé par aucunes preuves tangibles.

Cette hypothèse fut proposée par le théologien poulangeois Charles Gaspar de La Feuille et le jésuite Jacques Vignier, auteur d’une "Décade historique du diocèse de Langres ». Dès le milieu du XVIIIe siècle, l’histoire de Sainte-Salaberge à Poulangy s'enrichit progressivement d'une légende folklorique. Celle-ci raconte que la sainte erra, à dos d'âne, sur les terres de son père à la recherche d'un lieu idéal pour se retirer. Lorsque l'animal s'arrêta au pied d'une majestueuse falaise d'où l'eau jaillissait furieusement par trois orifices, cette dernière décida d'y établir un monastère, qu'elle dota de cent vierges.

Béatrice de Clefmont

Selon plusieurs historiens, la maison de Clefmont descendrait des anciens comtes du Bassigny. Leur château, fief familial, est mentionné pour la première fois au XIe siècle. Ce n'est qu'à la fin du Haut Moyen Âge que cette noble famille du Bassigny domine véritablement un vaste territoire, incluant à son extrémité ouest les terres de Poulangy. Plusieurs de ses membres se sont distingués durant les croisades ou par la fondation d'institutions religieuses.

Certains historiens ont vu dans la biographie de Simon IV de Clefmont ou celle de son fils Ferry, l'archétype du noble légendaire poulangeois. Cette seconde légende, qui devance celle de Sainte-Salaberge, raconte que ce noble, ayant enlevé la fille d'un puissant personnage (ces mêmes historiens y voyant un Comte de Champagne), fut condamné à mort. Il n'obtint sa grâce qu'à la condition d'élever un monastère sur ses terres. La victime de cet enlèvement, satisfaite de son sort, serait devenue "Dame de Poulangy". À sa mort, elle aurait été enterrée, avec trois de ses enfants, dans une chapelle voisine du chœur de l'abbatiale.

À la fin du XIXe siècle, Monsieur Thiebaut, un habitant du village qui résidait dans la partie réaménagée des anciennes archives du chapitre, décida de creuser un puisard dans son terrain située au dessus d'une ancienne chapelle de l'église abbatiale. Durant les travaux, il découvrit non seulement une source, mais aussi, à sa grande surprise, une ancienne pierre tombale. En homme pieux, il choisit de ne pas y toucher, mais acheva néanmoins sa canalisation. Il perpétua le souvenir de cette sépulture en la traçant sur la dalle en béton qui recouvre aujourd'hui le sol de cette dépendance.

Bien que la véracité de cette découverte n'atteste en rien la légende, la première mention connue d'une « Dame de Poulangy » est attestée en la personne de Béatrice de Clefmont, sœur de Simon IV de Clefmont et tante de Ferry de Clefmont. Cette noble dame de Poulangy est née vers 1175. Elle est la fille de Simon III de Clefmont et de Béatrice de Champlitte. Entre 1190 et 1195, Béatrice de Clefmont épouse Jean de Montréal (département de l'Yonne), chevalier banneret du comte d'Auxerre également seigneur de Tart (abbaye à laquelle celle de Poulangy sera soumise entre 1147 et 1233). Béatrice décède vers 1220.

Par ailleurs, l'archiviste et historien français Auguste Longnon, dans son étude sur les fiefs du comté de Champagne, atteste, à travers plusieurs documents d'archives datant du Moyen Âge central, que les terres de Poulangy étaient sous la domination des seigneurs de Clefmont.

La légende pourrait puiser son origine, non pas dans la fondation de l'abbaye de Poulangy, mais dans son édification en pierre. Les éléments les plus importants du village, à savoir l'église paroissiale, ainsi que l'église abbatiale et son cloître attenant (d'après les éléments connus de ces constructions), peuvent être comparés aux éléments ornementaux de l'église paroissiale. Avec la tour de Gérard de Marnay, construite en 1249, l'ensemble de ces constructions poulangeoise date de la première moitié du XIIIe siècle. A ceci, dans les années 1980, deux pierres de tâcheron sculptées sur l'ensemble de leurs faces ont été retrouvées près de l'ancien lavoir. Ces pierres laissent penser qu'une communauté de tailleurs de pierre s'était installé à cet endroit, ce qui suggère que Poulangy fut un vaste chantier à cette époque.

Laurent de Poulangy

Laurent de Poulangy est né vers le milieu du XIIIe siècle, cependant sa généalogie n'est pas connue. Certains historiens pensent qu'il aurait simplement pris le nom de son village natal, tandis que d'autres, s'appuyant sur ses relations avec les plus illustres personnages de son époque, suggèrent qu'il pourrait s'inscrire dans la lignée des seigneurs de Poulangy, dont Bertrand de Poulangy est la figure de proue.

Cet illustre religieux commença sa carrière en tant qu'étudiant, s'ajoutant ainsi au nombre de ceux qui s'étaient rassembler autour des quatre professeurs de l'université de Paris, qui fondèrent le Val-des-Écoliers près de Chaumont en 1201. Ce lieu, approuvé par l'évêque de Langres en 1214 et par le pape en 1218, devint un important centre d'étude en théologie. Sous la direction du docteur Grégoire de Bourgogne, Laurent quitta le Val pour Paris, où la congrégation avait un prieuré. Son nom reste attaché au prieuré de Sainte-Catherine, à Paris, pour l'inventaire de sa bibliothèque, qu'il contribua à réaliser en 1282.

Vers 1294, au décès d'Ebroin, prieur du Val-des-Écoliers, Laurent lui succéda. Il s'attela à rétablir la discipline avec une grande rigueur, organisant deux chapitres généraux en 1297 et 1304.

Sa réputation doctrinale était aussi grande que sa sévérité. Néanmoins vertueux, il jouissait, à ces titres, d'une renommée parmi les puissants de son époque. Un an avant le décès de Jeanne de Navarre, reine de France, celle-ci lui légua la coquette somme de soixante livres pour les besoins de son ordre. Tandis que Robert II, puissant duc de Bourgogne, le choisit comme confesseur et en fit l'un de ses exécuteurs testamentaires. Mort le 21 mars 1306, son sceau, qui y est attaché, est la seule représentation connue de Laurent de Poulangy. Ce digne religieux s'éteignit en août 1306, au sein de l'abbaye du Val-des-Écoliers, laissant derrière lui un héritage de dévotion.

Simon de Poulangy

L'identité des Simon dit de Poulangy reste encore floue. Seules quelques mentions éparses, retrouvées dans divers documents d'époque, permettent d'en esquisser les contours.

Le professeur Albert Dauzat et, plus récemment, Pierre-Henri Billy, chargé de recherche au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (CNRS-LAMOP), ont étudié les pratiques de transmission des noms, notamment des prénoms, au sein des familles nobles durant le bas Moyen Âge en France. Leurs travaux montrent que le prénom du père, de l'oncle paternel et parfois même du grand-père était généralement transmis à l'aîné ou au cadet des familles anciennes.

Cette surreprésentation du prénom Simon à Poulangy, à travers les documents d'archives, pourrait s'expliquer de cette manière. D'autant qu'elle est propre aux seigneurs du Bassigny, puis à ceux de Clefmont, seigneurs de Poulangy et ainsi de suite au fil du temps.

Au début du XXe siècle, l'archiviste et historien français Auguste Longnon identifia, dans le cadre de ses recherches sur les fiefs du comté de Champagne, un certain sire Marque de Poulangy accompagné d’un Simon (ou Aymon) de Poulangy dans un document datant du XIIIe siècle. Les archives du chapitre de Troyes révèlent également qu'un Simon (ou Aymon) de Poulangy occupait la position d'archidiacre de Brienne et était official (c'est-à-dire président de l'officialité) de Troyes en 1375.

Au début des années 2020, Christophe Dubois Rubio, historien local (en collaboration avec l'académicien Michel Bur et l'archéologue et historienne Élisabeth Chalmin-Sirot, ces derniers spécialistes de l'habitat noble médiéval) a mis au jour l'existence d'une maison forte à Poulangy. En poursuivant ses recherches à l'intérieur de l'église, et soutenu en 2024 par Marc Smith, archiviste-paléographe et directeur d'études à l'École nationale des chartes, ils ont révélé l'épigraphie de la seule dalle funéraire ornée d'un texte. Une fois de plus, il est question d'un Simon de Poulangy. Cette sépulture, située à l'intérieur même de l'église, près du chœur de la chapelle seigneuriale, lieu sacré, était perçues non seulement comme une protection spirituelle, mais reflétait également la position sociale élevée du défunt.

L'épigraphe, toujours visible, bien que difficilement déchiffrable, nous renseigne davantage sur le(s) défunt(s). Elle se lit depuis l'intérieur de la dalle funéraire et de gauche à droite ; il est écrit en lettres gothiques : "GI - QUI – TR ......... – LE - LUNDI - DAUANT - LA NATIUITE – NOSTRE – DAME - LAN M-CCC-XL-&VII + AUEC - LI - GIT – SIMONZ – LI – SAULNIERS – DE – POULEN ....... CCC-LX-&XVI". Qui, selon Monsieur Smith, se comprend comme suit : "Ci-gît … … qui tréspassa le lundi d'avant la nativité de Notre-Dame, l'an 1347 ; et avec lui gît Simon le Saulniers de Poulengy qui tréspassa le … l'an 1376". Il s'agit donc de la tombe de deux hommes, l'un décédé le 3 septembre 1347, tandis que l'autre est décédé en 1376. Il est rare que deux hommes soient inhumé sous la même pierre tombale. Quant à l'inscription, elle a été gravée entièrement après le décès du second.

En l'état, il n'est pas possible de tirer des conclusions sur la mention de « Saulnier » à Poulangy. Il pourrait tout autant s'agir d'un nom de famille plutôt que d'un lien direct avec le sel. Par ailleurs, mais là aussi sans certitude, la relation entre ces deux hommes pourrait être celle d'un père et de son fils. Enfin, il est tout à fait possible que la grande peste, qui a atteint le port de Marseille en novembre 1347, soit trois mois après le décès du premier homme, et qui a décimé la moitié de la population française, ait provoqué une pénurie chez les lapicides (artisans spécialisés dans la gravure sur pierre). Cette situation aurait empêché la réalisation de l'inscription après le premier décès. En conséquence, celle-ci aurait été apposée seulement au décès de Simon de Poulangy, soit 30 ans plus tard.

Bertrand de Poulangy

Ce que l’on sait à propos de Bertrand de Poulangy, nous le devons principalement à Jeanne d'Arc, dont il fut le compagnon d'armes de février 1429 jusqu'au 23 mai 1430, date à laquelle la Pucelle d'Orléans fut faite prisonnière. Ce rôle notable lui vaut d'être auditionné lors du procès en révision ordonné en 1455 par le pape Calixte III. Bertrand témoigna à Toul le 3 février 1456.

Son nom est parfois déformé à travers d'autres témoignages, comme celui de Gobert Thibaut, écuyer de l'écurie du roi de France, qui confirme son rôle primordial aux côtés de la Pucelle, sous l’appellation « Bertrand Pollichon ». Ces déformations se retrouvent également dans d’autres actes, comme la quittance relative au retour du sacre, datée du 18 octobre 1429, mentionnant « Jehan de Mes et Barthélemy de Poulegny ». À cette époque, l'orthographe était principalement phonétique.

L'histoire a surtout retenu une forme orthographique qui s'est répandue au XVe siècle pour désigner le village. Ainsi, on le retrouve régulièrement nommé sous cette forme « Bertrand de Poulengy ».

Bertrand de Poulangy est né vers 1392. L’archiviste et historien français Siméon Luce (1833-1892) a suggéré de voir la parenté de Bertrand dans un mandement daté du 19 octobre 1409, relatif à une lettre de rémission de Charles VI. Cette lettre mentionne « Isabellis, filia Joannis Colin, relicta defuncti Ludovici de Pulengy ». Cette Isabelle Colin, déjà citée en 1408 dans une affaire d’agression de pèlerins se rendant à Notre-Dame-de-Maxey, est décrite comme résidant à Vaucouleurs, veuve de Louis de Poulangy, un bourgeois de Toul. Bertrand de Poulangy pourrait donc être né à Toul et s'être installé vers l'âge de 16 ans à Vaucouleurs avec sa mère, devenue veuve.

Il est établi qu’en 1428, à l'âge d'environ 36 ans, Bertrand était écuyer au service du roi. Il servait à Vaucouleurs sous les ordres de Robert de Baudricourt, capitaine, lorsque Jeanne d'Arc chercha à rencontrer le roi de France. L'année suivante, il joua un rôle crucial, aux côtés de Jean de Metz, en escortant Jeanne d'Arc à travers le territoire ennemi. Ils étaient accompagnés de leurs serviteurs respectifs, Jean de Honnecourt pour Bertrand de Poulangy et Julien pour Jean de Metz, ainsi que de Colet de Vienne, messager du roi, et Richard, un archer. Ensemble, ils formèrent l’équipage qui escorta la Pucelle jusqu’à Chinon.

En 1430, après la capture de Jeanne par les Bourguignons, peu d'informations sont disponibles sur la vie de Bertrand. Sa descendance et la date de sa mort restent inconnues.

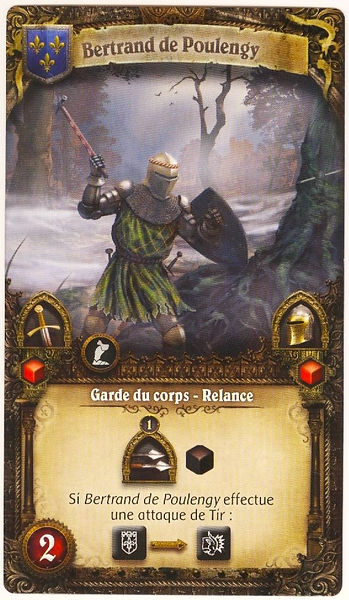

Bien qu'ayant été un personnage secondaire de l'histoire de France, Bertrand de Poulangy joua un rôle important dans l'épopée de Jeanne d'Arc. Dans ce sens, il fut représenté dès le XVe siècle à travers des enluminures. Au XIXe siècle, il apparaît dans des gravures, puis à travers diverses œuvres de la culture populaire, telles que des pièces de théâtre, des ballets ou encore des opéras. Plus récemment, il a été représenté dans des films et des mini-séries. Avec l'avènement du secteur des industries créatives, les jeux en ligne ont permis aux joueurs de contrôler des avatars dans des mondes virtuels partagés. C'est ainsi que, sous les traits d'un personnage de fiction, on retrouve aujourd'hui Bertrand de Poulangy dans des jeux vidéo ou d'autres jeux dits de "boardgames".

A Poulangy, dès 1896, pour perpétuer son souvenir, la commune lui attribua le nom d'une rue. En 2024, le sculpteur Michel Boussard réalisa une statue le représentant. Cette dernière devrait orner un lieu dans le village à l'horizon 2026-27.

Maison de Brunet

La maison de Brunet est une famille noble d'extraction chevaleresque, originaire de Normandie. Elle est mentionnée dans les manuscrits du Cabinet des Titres de d’Hozier, le Nouveau d’Hozier ainsi que les Carrés d’Hozier, en plus de divers recueils généalogiques ou historiques.

Les jugements de maintien de noblesse rendus en sa faveur au XVIIe siècle font remonter sa filiation à Didier de Brunet, père de Jean, seigneur de Beauvais, Poulangy et Thonnance. Cependant, les mémoires familiales affirment, outre sa présence à la première croisade lancée par Urbain II en 1095, que Bertrand de Poulangy est leur ancêtre.

Bien que l'antériorité de cette filiation n'ait pas encore été démontrée à ce jour, il est établi que les de Brunet de Poulangy descendent directement de la généalogie ascendante de Jeanne d'Arc.

Effectivement, Jean d'Arc, prévôt de Vaucouleurs et frère aîné de Jeanne d'Arc, eut pour enfant Marguerite d'Arc, dite du Lys. Cette dernière suivit sa grand-mère, Isabelle Romée, à Sandillon, près d'Orléans, en 1440. Elle y épousa Antoine de Brunet. Par son oncle Pierre, elle reçut en dot le petit fief du Mont, situé dans la paroisse de Saint-Denis-en-Val, un faubourg d'Orléans. Le couple s'y installa avec leurs trois enfants : Antoine, Anne et Jean de Brunet. À la mort de Marguerite d'Arc, Antoine épousa Marguerite Potin, dont il eut deux autres enfants : Claudine et François.

Le fief de Mont était entièrement enclavé dans les vastes dépendances du domaine de l’Isle, propriété de Jacques Groslot, bailli d’Orléans et chancelier de Marguerite de Navarre, grand-mère d'Henri de Bourbon, futur Henri IV. Ce dernier souhaitait l’acquérir pour y élever un château. C'est à cette période que les de Brunet se convertirent au calvinisme.

Pour rappel, en 1517, Martin Luther publia les 95 thèses qui fondèrent la Réforme protestante et préfigurèrent la scission avec le catholicisme. Le 29 avril 1532, les de Brunet cédèrent le fief familial de Mont à Jacques Groslot. Cette même année, Didier de Brunet, capitaine au service du roi en Italie (et petit-fils de Marguerite d'Arc et d'Antoine de Brunet) épousa Nicole de Saucières, seigneur et dame de Thonnance-les-Moulins (près de Joinville). Le couple s'installa à Poulangy, où l'ancienne habitation médiévale fut transformée en une demeure plus moderne et complexe.

À l'automne 1533, Jean Calvin, figure majeure de la Réforme protestante, adopte les nouvelles idées réformistes. Ayant étudié le droit romain quelques années plus tôt à l'université d'Orléans, il y introduit la Réforme au sein de l'élite sociale. Jacques Groslot fait alors de son nouveau château le foyer du protestantisme, contribuant ainsi à faire de l’Orléanais l'un des berceaux les plus importants du protestantisme en France.

À Poulangy, Didier de Brunet et Nicole de Saucières eurent pour enfants Jean, qui épousa plus tard Éléonore de Jobars, et Geneviève, qui épousa Claude Petit.

Pendant ce temps, les persécutions contre les protestants s'intensifièrent. Le 1er mars 1562, date du massacre de Wassy, marqua le début des guerres de religion en France. Huit guerres civiles, d'origine religieuse, se succédèrent dans le royaume jusqu'en 1598. Malgré une lettre en date du 20 avril 1587, ou le roi Henri écrit à Jean de Brunet, alors maître de sa maison, pour le convaincre de se rallier au camp des catholiques, les de Brunet ainsi que leurs parentés s'obstinèrent dans la foi protestante. L'année 1589 leurs sera funeste.

L'apogée de cette année fut la journée du 1er août 1589, durant laquelle le moine laïc dominicain Jacques Clément assassina le roi Henri III de France à Saint-Cloud, où ce dernier préparait le siège de Paris. Ce même jour se déroula la bataille de Brevoines, dans les faubourgs de Langres. Elle opposa un corps d'armée royale, composé de 700 cavaliers et 1000 fantassins sous le commandement de Schomberg, à une armée de la Ligue, forte de plus de 7000 hommes, dirigée par Guyonvelle. Les Ligueurs avaient juré de s'emparer de Langres, seule ville de la région restée fidèle au roi. Malgré leur supériorité numérique, ils subirent une défaite sans précédent.

Geneviève, la sœur de Jean de Brunet, décéda le 15 août 1589, à l'âge de 44 ans. Son époux, Claude Petit, le 4 septembre 1589, à l'âge de 49 ans. Quant à Jean de Brunet, il semble qu'il soit également mort cette même année. Sa femme et ses enfants abandonnèrent Poulangy pour fuir vers la principauté de Sedan et ses environs, où ils possédaient d'autres fiefs. Leur maison et leurs biens furent probablement pillés, vandalisés, voire brûlés, comme cela était courant à l'époque pour chasser les protestants. La seigneurie de Poulangy passa naturellement aux mains du roi, qui la revendit à l'abbaye de Poulangy.

Renée DE LORRAINE

Renée de Lorraine-Guise est la fille de Claude de Lorraine et de son épouse Antoinette de Bourbon. Elle occupe la quatrième place parmi les douze enfants du couple et la troisième dans l'ordre des filles.

Son père, Claude, est le fils puîné de René II, duc de Lorraine. À la mort de ce dernier, il hérite des possessions françaises de son père, devenant ainsi seigneur de Guise, Joinville, Mayenne, Elbeuf, Aumale et Boves. Il est nommé comte d'Aumale en 1508, comte de Guise en 1520, avant d'être élevé au rang de premier duc de Guise en 1528 et de duc d'Aumale en 1547. En tant que baron de Joinville, il assume également le rôle de sénéchal de Champagne.

La mère de Renée, Antoinette de Bourbon, est la fille de François de Bourbon-Vendôme, descendant à la septième génération en ligne masculine du roi Saint-Louis, et de Marie de Luxembourg-Saint-Pol. Antoinette est l'ancêtre commun de nombreuses dynasties européennes à travers la maison de Bourbon.

La sœur aînée de Renée de Lorraine, premier enfant du couple, deviendra reine d'Écosse. Marie de Lorraine-Guise est surtout connue pour être la mère de la célèbre Marie Stuart. Quant à son frère aîné, François de Lorraine, deuxième enfant du couple, futur deuxième duc de Guise et le premier prince de Joinville, il deviendra célèbre en tant qu'homme d'État français, et l'un des meilleurs chefs d'armée sous le règne du roi Henri II, principal chef catholique pendant la première guerre de Religion. Louise de Lorraine-Guise, troisième enfant du couple, épousa Charles II de Croÿ, est devint la 3eme princesse de Chimay, une principauté de la fin du Moyen-Âge issue de pairies de Hainaut.

Enfin, Renée de Lorraine-Guise, née à Joinville en 1522. De par la noblesse de sa naissance, elle pouvait également prétendre à une position sociale de très haut rang. Ainsi, bien qu'elle n'eût que 21 ans — ce qui était contraire au concordat de Bologne signé en 1516, interdisant à une personne de moins de 24 ans de diriger une abbaye — elle se vit confier la crosse du chapitre de Poulangy en 1543. Contrairement à l'image décrite par l'abbé Lorain dans sa notice sur l'abbaye royale de Poulangy, cette nomination met en lumière non seulement l'importance de Poulangy dans la hiérarchie des monastères champenois, mais également l'état dit de décrépitude et de déchéance.

Lors de sa nomination à Poulangy, sa sœur, Marie de Guise, reine d'Écosse, était devenue veuve. Sa fille, Marie Stuart, née le 8 décembre 1542, était devenue dès sa naissance la nouvelle reine, faisant de sa mère la régente. Leur oncle, le cardinal de Lorraine, était l'un des hommes les plus puissants du royaume de France. Il échoua à devenir pape de seulement quatre voix lors de l'élection de 1549. Bien que le chapitre de Poulangy fût très prestigieux, Renée de Lorraine-Guise échangea sa position en 1546 avec Marguerite IV de Salazar, abbesse de Saint-Pierre-les-Dames à Reims. Cette religieuse franco-espagnole était la petite-fille du célèbre mercenaire Juan de Salazar, dit Jean de Salazar, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc depuis la bataille d'Orléans jusqu'au sacre du roi à Reims, et nièce de Tristan de Salazar, futur archevêque de Sens. Marguerite IV de Salazar resta en poste à l'abbaye de Poulangy jusqu'à son décès en 1560, tandis que Renée de Lorraine-Guise décéda à l'abbaye de Reims le 3 avril 1602.

Adrienne "Sorcière" de Poulangy

Durant l'Antiquité, le terme « haíresis » était utilisé pour désigner une école de pensée philosophique que les individus choisissaient librement. Avec l'émergence du christianisme, la notion d'hérésie a subi une transformation significative, désignant ce qui s'opposait à l'« orthodoxie », car elle remettait en question les dogmes établis par l'Église.

Au XIIe siècle, afin de lutter contre la propagation de ces idées hérétiques, la papauté mit en place l'Inquisition, dont le nom vient du latin inquisitio, signifiant « enquête » ou « recherche ». Il s'agissait d'une juridiction spécialisée chargée de rendre un jugement, allant de simples peines spirituelles, telles que des prières ou des pénitences, jusqu'à la peine capitale dans les cas où l'hérésie était établie. Cependant, l'Inquisition se limitait à prononcer les sanctions, laissant leur exécution au bras séculier, qui pouvait aller du prêtre, représentant le pouvoir spirituel, jusqu'au bourreau, représentant le pouvoir temporel.

Grâce aux nouvelles techniques de l'imprimerie, la légitimité des poursuites était confiée à la responsabilité des prévôtés, qui représentaient le premier degré de la justice royale. Ces tribunaux de campagne instruisaient les procès à l’aide de manuels d'inquisition, comme le célèbre Malleus Maleficarum (littéralement le Marteau des sorcières). Ce type de traité de démonologie a été publié en très grand nombre entre 1487 et 1669, période principale de la chasse aux sorcières. Malheureusement, dans la plupart des cas, il ne s'agissait pas de véritables procès, mais simplement de lynchages populaires envers des personnes stigmatisées. Dans 48 % des procès, la condamnation à mort était prononcée.

Avec la réforme protestante, qui renforça le pouvoir royal au détriment de la papauté, puis avec le développement de l'État royal centralisé, le Parlement de Paris finit par interdire définitivement aux juridictions provinciales le droit de pratiquer ce type de procès en sorcellerie. Dès 1620, on constate une raréfaction des affaires de sorcellerie, phénomène plutôt rural et individuel, au profit d'affaires de possession de groupe et urbaines. Après 1682, les persécutions pour sorcellerie en France se limitèrent à des cas mineurs et rares.

L'affaire de Poulangy commence à la fin du printemps 1615, suite à des accusations de sorcellerie envers Adrienne, une habitante du village. Celle-ci fut incarcérée dans la prison qui était située à l'intérieur de la vieille tour médiévale, devenue l'auditoire. Conformément à la procédure de l'époque, Adrienne fut d'abord interrogée. Ensuite, comme cela se faisait partout ailleurs, l'officier des hautes œuvres, aidé de longues aiguilles, recherchait sur son corps le « stigma diaboli » (la marque insensible censée être celle du diable). Enfin, la prétendue sorcière ainsi dévoilée était torturée avec des moyens locaux, souvent il s'agissait du carcan, qui était une sorte de collier métallique provoquant la suffocation, d'un chevalet, utilisé pour l'écartèlement, ou encore de fers rouges servant à brûler.

Habituellement, on exigeait de la sorcière qu'elle dénonce d'éventuels complices. Souvent, les noms lui étaient même suggérés. À Poulangy, ce fut Henri Guyot qui fut désigné. Une fois dénoncé, les gardes partirent à la recherche de l'homme en question. Ici, le fameux Henri Guyot eut le temps de s'enfuir à Villiers-sur-Suize. De ce village, il fut chassé par les habitants qui ne souhaitaient pas d'ennuis avec la justice de Poulangy. Mais il eut la vie sauve en fuyant plus loin. Malheureusement pour Adrienne, elle n'eut pas la même chance. Début juillet, elle fut brûlée vive sur la place de l'auditoire. Cette ancienne place publique, équivalente à l'actuelle place de la mairie, se situait devant la vieille tour médiévale, devenue avec le temps une cour privée située entre le 1 et le 4 de la rue de Verdun.

Adrienne est ainsi l'une des dernières femmes en France à avoir été condamnée et exécutée pour sorcellerie par un tribunal local. Un cas remarquable qui est aujourd'hui relaté dans plusieurs ouvrages, comme L'église et la sorcellerie de Jean Français, publié à Paris en 1910, ainsi que dans des travaux de recherche plus récents.

Maison De Vincheguerre

La Maison de Vincheguerre, à travers ses exploits militaires, a marqué l'histoire de la Méditerranée, de la France et de la Champagne. Laissant à Poulangy une trace de sa bravoure.

Originaire de Ricanati, une petite ville située dans la province de Macerata en Italie centrale, la Maison de Vincheguerre s'est imposée durant le Moyen Âge comme l’une des familles les plus importantes de cette petite cité de l’Adriatique. Ses membres ont noué des alliances avec d'autres familles italiennes influentes afin d’étendre leur pouvoir. Antonio Vinciguerra, ambassadeur à Venise en 1439, y fonda une branche dont son petit-fils, Marcantonio, secrétaire du Conseil des Dix, compte parmi les figures marquantes. Il est connu sous le nom d’Antonio Vincheguerra, il est considéré de nos jours comme un poète et inventeur de la satire en Italie.

Une autre branche de la famille s'installa en Corse. L'un de ses membres, Marcantonio di Vinciguerra, épousa à Marseille l'aînée des filles de la Maison de Candolle, l'une des familles les plus nobles du comté de Provence et proche du roi René. Lorsque la cité phocéenne fut en péril, cette dernière confia à Marcantonio une flotte pour défendre son commerce. Devenu marin corsaire, il reçut d'Henri IV le commandement de deux galères pour contrer les pirates. À sa mort, son fils, Vincenzo di Vinciguerra, devenu Vincent de Vincheguerre après l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, occupa la position stratégique de gouverneur de la Tour de Saint-Jean. Cette puissante tour carrée servait à sécuriser l'entrée du port de Marseille contre les attaques de pirates.

Au XVIIe siècle, son fils Jacques de Vincheguerre et son petit-fils Philandre se distinguèrent en tant que marins corsaires lors des premières guerres contre les Barbaresques, devenant ainsi les figures les plus éminentes de cette branche française. Jacques commença sa carrière en arraisonnant un navire ottoman pour ravitailler Malte en blé durant une période de disette. II fut fait chevalier de Saint-Jean de Jérusalem en 1594. Nommé Commandant des Galères de France par Henri IV, il négocia la libération d'esclaves français sur les côtes barbaresques. En 1616, il laissa son fils Philandre en otage à Tunis. Ce dernier resta captif pendant plus d'un an, créant ainsi une jurisprudence notable en droit français concernant la responsabilité des rançons des fils dans le cadre d'une mission de service.

Jacques de Vincheguerre, Commandant des Galères du royaume de France et Gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, termina sa carrière comme Lieutenant général des armées navales, le plus haut grade militaire de l’Ancien Régime. Marié deux fois, il eut plusieurs enfants, dont l’aîné Alexandre, qui lui succéda comme gouverneur de la Tour de Saint-Jean et capitaine de galère. Le cadet, Philandre, plus brave en mer que son frère aîné, s’éleva lui aussi au grade de lieutenant général des galères de France. Il commanda notamment La Réale, la plus prestigieuse galère du royaume. En 1651, après un désaccord avec Mazarin, Philandre chercha à se retirer de la marine ; frère hospitalier de Saint-Jean, il obtint les commanderies de Thors (dans l’Aube) et du Corgebin (à Brottes). Antoine, le dernier des fils, à qui ses frères aînés avaient laissé peu de titres et de positions, occupa une fonction de page royal et vécut au Louvre.

Jacques de Vincheguerre avait noué des liens étroits avec Henri de Lorraine, troisième duc de Guise et l’un des plus éminents chefs d’armée du roi. C’est dans ce contexte qu’il fit épouser à son troisième fils, également prénommé Jacques, Charlotte de Champenois la Neufvelotte, issue d’une branche des barons de Nogent-en-Bassigny et fille d’honneur de Louise Marguerite de Lorraine, elle-même fille du duc de Guise. Leur premier enfant du couple, prénommé Charles, se maria avec Françoise Aubert, fille du lieutenant de la prévôté de Poulangy, le 31 décembre 1664 en l’église paroissiale du village.

Jacques 1er de Vincheguerre avait obtenu l'autorisation d'ajouter aux armes de sa famille une croix de Malte en chef. Selon le dictionnaire généalogique de François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois, sa descendance perpétua cette tradition en l’intégrant sous la forme suivante : dans une mer de sinople, chargée de trois dauphins d'argent surmontés de trois cygnes de même, au chef cousu de gueules chargé d'une croix pleine d'argent ; pour supports, deux sirènes. La famille, aujourd’hui éteinte, laissa à Poulangy le souvenir de cette croix à travers deux chapiteaux ornés du motif sculpté, qui décoraient autrefois le portail de leur demeure poulangeoise.

Maisons De Choiseul et De Pra

Au XVIIe siècle, la maison de Choiseul a compté parmi ses rangs plusieurs maréchaux de France, dont Charles de Choiseul (marquis de Praslin), César de Choiseul (duc de Choiseul) et Claude de Choiseul (comte de Choiseul et marquis de Francières). Cette lignée a marqué l’histoire nationale et régionale, laissant une empreinte durable dans des localités comme Poulangy.

Originaire du village de Choiseul, en Bassigny, cette famille exerçait, depuis la fin du Moyen Âge, une influence remarquable en Champagne, en Lorraine et en Picardie. Plusieurs de ses branches ont compté des personnalités marquantes dans les domaines militaire, politique et religieux.

Parmi celles-ci, la branche cadette des Aigremont, issue des barons de Beaupré, qui donna naissance aux Choiseul-Francières.

Cette lignée est issue du mariage de René de Choiseul, baron de Meuse et de Beaupré, avec Mahaut de Francières. Leur fils, Jean de Choiseul, capitaine des ordonnances du roi, fut le premier à porter le titre de baron de Francières. En 1607, Jean épousa Anne de Sautour, dont il eut un fils, Louis de Choiseul. Ce dernier, marquis de Francières, baron de Meuvy et de Voncourt, ainsi que seigneur d’autres terres, se maria à son tour le 27 janvier 1632 avec Catherine de Nicey.

De cette union naquirent cinq enfants : Claude de Choiseul, né en 1633, qui devint le représentant le plus illustre de la branche en étant nommé maréchal de France en 1693 ; Marie de Choiseul, née entre 1634 et 1640, qui accéda à la dignité d’abbesse du chapitre royal Saint-Pierre de Poulangy ; Gabrielle de Choiseul, née en 1641, qui épousa Charles Emmanuel de Pra de Peseux ; François de Choiseul, né en 1645 et décédé à seulement 26 ans ; et enfin Catherine de Choiseul, née après 1672, qui devint abbesse de l’abbaye Notre-Dame de Belmont.

Le mariage de Gabrielle de Choiseul avec la maison de Pra de Peseux, à l'instar des mariages royaux, était avant tout une alliance stratégique. Originaire de Bourgogne, cette maison descendait de la prestigieuse famille de Saulx, dont la lignée directe s'est éteinte au début du XIVe siècle. Elle a donné naissance à plusieurs branches, dont celle des Pra de Peseux. Henri II de Saulx, seigneur de Vantoux et gouverneur d’Auxonne, avait épousé Marie de Quingey, avec qui il eut Anne de Saulx, dame de Longwy et de Torpes. Cette dernière épousa en secondes noces Aimé Basan, seigneur de Balay, surintendant des fortifications de Besançon et grand bailli de Dole. De cette union naquit Marie Henriette de Balay-Saulx, communément appelée Balaisseau. Le 22 juillet 1562, Marie Henriette épousa Philibert de Pra, seigneur de Cyvria et commissaire-général des vivres de l'armée espagnole au comté de Bourgogne pendant la guerre de 1595. Leur fils, Edmond de Pra, changea de nom pour devenir Edmond Aimé de Pra de Balay-Saulx, conformément au testament de sa grand-mère qui lui légua en 1583 tout ce qu’elle tenait de son fils Aimé de Balay-Saulx, mort sans descendance. Edmond Aimé devint le puissant seigneur de Pra, de Balay-Saulx, de Peseux, de Jouffront, de Mouxière et coseigneur de la baronnie de Longwy. Le 17 février 1610, il fut fait chevalier de Saint-Georges par l'Archiduc Albert, comte de Bourgogne. Il était le grand-père de Charles-Emmanuel de Pra de Peseux, qui épousa Gabrielle de Choiseul-Francières le 3 juin 1663.

L'essor de ces deux maisons accompagna l'avènement de l'absolutisme en France. Cette doctrine politique, initiée en 1461 avec la Ligue du Bien public, a progressivement consolidé le pouvoir de l'État, permettant à la monarchie de détenir un pouvoir absolu et sans limites, dont Louis XIV sera la figure emblématique. Elle centralisa les pouvoirs qui, depuis le Moyen Âge, étaient dispersés entre divers petits seigneurs, villes et institutions, y compris l'Église. À Poulangy, par exemple, la seigneurie passa sous l'administration du chapitre royal Saint-Pierre en 1588, après que les Brunet, huguenots, en furent chassés. Les habitants dépendaient spirituellement de l'évêché de Langres et temporellement de la généralité de Champagne. Éléonore de Jobars, veuve de Jean de Brunet, céda la prévôté à Claude de Marnat, gouverneur de Chaumont. Cet accord, ratifié à Poulangy le 5 février 1626, plaça la localité sous l'élection et le bailliage de Chaumont. Contrairement à cette dernière, Langres n'était à cette époque qu'une prévôté et dépendait du siège bailliager de Sens. En 1561, l'élévation de Langres au rang de siège particulier lui accorda une plus grande autonomie. Cependant, ce n'est qu'en janvier 1640 que la ville fut érigée en bailliage et présidial.

À cette époque, Louis de Choiseul (1610-1663), marquis de Francières et époux de Catherine de Nicey, était lieutenant général des armées du roi et gouverneur de Langres. Après son élection comme bailli de Langres, il chercha à étendre son influence sur les principaux bourgs de la Haute-Marne, marquant ainsi les affaires militaires, politiques et religieuses, et jouant un rôle crucial dans l'ascension de sa famille. En 1649, il transmit ses titres à son fils aîné, Claude, qui devint capitaine au régiment de Condé. Dix ans plus tard, au crépuscule de sa vie, il lui céda également ses fonctions de gouverneur et bailli de Langres. Son autre fils, François, héritera des titres de sa mère en devenant seigneur des prieurés de Radonvilliers et Chichey. Nommé également prieur de Radonvilliers, un prieuré sous la dépendance de la prestigieuse abbaye de Molesme. Malheureusement, François décéda en 1671, à l'âge de 26 ans. Louis de Choiseul plaça également ses filles dans des positions influentes. Marie, l'aînée, rejoignit le chapitre royal Saint-Pierre de Poulangy, la plus importante institution féminine de Haute-Marne, tandis que sa benjamine entra à l'abbaye de Belmont, qui avec l'abbaye du Lieu-des-Dames de Boulancourt constituaient les trois principales institutions religieuses féminines de Haute-Marne. Quant à Gabrielle, la cadette, elle fut promise en mariage à Charles Emmanuel de Pra de Peseux, ce qui lui assurait pareillement une position enviable.

En 1664, Claude participa à la célèbre bataille de Saint-Gothard en Hongrie contre les Ottomans et accompagna le roi dans ses déplacements à travers l'Europe. Alors qu'il était sur le point de devenir l'un des principaux hommes d'État, il céda à son beau-frère, Charles Emmanuel de Pra, la charge de gouverneur et grand bailli de Langres. Ce geste établit la famille de Pra en tant que dynastie de baillis et gouverneurs de Langres jusqu'à la Révolution française. Cette même année, Marie de Choiseul fut élevée co-adjutrice de l'abbaye royale de Poulangy.

Vers 1675, Charles Emmanuel de Pra et Gabrielle de Choiseul résidaient en partie à Poulangy, où Gabrielle donna naissance à leur fils Claude Gabriel le 9 février 1675. En 1678, sa soeur, Marie de Choiseul devint la nouvelle abbesse. Les chapitres royaux étaient des institutions monastiques prestigieuses, souvent associées à des familles nobles. Les membres de ces institutions, issus de familles prestigieuses, pouvaient y entrer non seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi souvent pour des motifs politiques. Sous l'autorité de Marie de Choiseul, le chapitre royal Saint-Pierre de Poulangy chercha à obtenir son autonomie et son indépendance. Désireuse de se soustraire à l'autorité de l'évêque, la nouvelle abbesse tenta de placer le chapitre de Poulangy directement sous celle du pape, cherchant probablement à obtenir pour l'abbaye de Poulangy des privilèges spéciaux et une reconnaissance accrue. Cela aurait renforcé le prestige et l'importance de l'institution au sein de la hiérarchie ecclésiastique, ainsi que sa personne propre. Pour ce faire, elle fit entrer à l'abbaye de Poulangy un grand nombre de ses cousines et nièces afin d'influencer les décisions collectives. En 1667, Marie-Dominique de Choiseul-Meuse entra dans l'ordre ; elle était sa cousine, issue de germains par René de Choiseul, leur arrière-grand-père. En 1686, Jeanne Gabrielle de Pra, sa nièce, les rejoignit. Une autre cousine, Françoise Elisabeth Gabrielle de Choiseul-Beaupré, également issue de germains par René de Choiseul et Adrienne-Catherine de Pra, cousine de Charles Emmanuel devint chanoinesse de Poulangy en 1693. Elles obtinrent un arrêt du conseil portèrent leurs causes jusqu'à Rome.. On ne sait exactement pour quelles raisons Marie de Choiseul renonça vers 1705, d’autant plus que l’évêque de Langres s’abstint de toute intervention.

Jeanne Gabrielle de Pra, sa nièce et fille de Charles Emmanuel de Pra et de Gabrielle de Choiseul, lui succéda l'année de son décès. Désignée par le roi comme nouvelle abbesse de Poulangy le 20 avril 1715, elle occupa cette fonction jusqu'en 1750, année où elle résigna.

Charles Gaspard De La Feuille

.jpeg)

Charles Gaspard Vincent de la Feuille est le troisième enfant de Michel Vincent de la Feuille et de son épouse Nicole Doyen.

➢ Son père était le gentilhomme du marquis Charles Gaspard de Lénoncourt-Blainville, dont la famille comptait parmi les quatre « grands chevaux de Lorraine » à la cour des ducs de Lunéville.

➢ Son frère ainé, Michel Vincent de la Feuille, s’éleva au rang de premier homme de chambre du duc Charles V Léopold de Lorraine. Sa descendance fût anoblie.

➢ Sa sœur, Charlotte (qui devait son prénom à sa marraine Charlotte de Nettancourt, épouse du marquis Charles Gaspard de Lénoncourt Blainville) épousa Charles Antoine Husson qui devint receveur de la saline de Dieuze à la suite de son père et notaire apostolique primat de Lorraine. Sa descendance fût anoblie.

Charles Gaspard VINCENT DE LA FEUILLE est né dans les années 1640. Comme sa parenté, on ne sait pas grand-chose en se qui concerne le début de sa vie. Il entre, en 1666, au couvent de la Nouvelle-Bethléem, de l'ordre de saint Dominique, à Blainville. Ce couvent dominicain fût fondé quelques années plus tôt, en 1621, par le primat de Lorraine Antoine DE LÉNONCOURT, parent de son parrain le marquis DE LÉNONCOURT-BLAINVILLE. Après sa profession religieuse, il aurait été envoyé à Paris pour étudier la théologie. Il enseigna ensuite la philosophie dans les couvents d'Abbeville, Amiens et Nancy. Les plus anciens textes connus de lui sont "Disputatio proemialis ad universam philosophiam" et "Disputatio proemialis ad logicam". Deux manuscrits, de 30 pages pour le premier et de 35 pages pour le second, tous deux signés "autor B. P. Carolo la feuille ord.", aujourd'hui insérés entre les pages 113 et 146 d'un ouvrage plus important, incluant d'autres textes de théologie et conservé par la Bibliothèque Nationale de France. Ils peuvent être considérés comme antérieurs à son premier ouvrage, publié à Amiens, en1683, intitulé « Instructiones dialecticae » qu’il signe de son nom abrégé « P(ère) Carolo La Feuille ».

Charles-Gaspar VINCENT DE LA FEUILLE devient second lecteur de théologie au couvent parisien des frères prêcheurs de la rue Saint-Honoré et se fait appeler sobrement Père Charles-Gaspar DE LA FEUILLE. Cependant, plutôt que de consacrer à la direction de communautés de moniales, il préfère se consacrer à la rédaction d’ouvrages. En 1698, il devient professeur en théologie auprès des jeunes novices dominicaines du prieuré royal Saint-Louis de Poissy pour qui il rédige une « Instruction chrétienne » publiée chez F. PRALARD fils à Paris. La même année et chez le même éditeur, il augmente son volume de 199 pages à 497 à travers sa réédition intitulée "Instruction chrétienne ou Théologie familière".

Vers 1698, il devient le confesseur des dames nobles de l'abbaye royale Saint-Pierre à Poulangy. C’est depuis cette abbaye, dans sa maison de l'aumônerie, qu’il rédigea la majeure partie de son œuvre. Cette même année, il fait imprimé à Paris, chez F. PRALARD fils : "Théologie des dames" et réimprimer son "Instruction chrétienne ou Théologie familière" qu'il augmenta. Ce même ouvrage est également édité, la même année, à Langres, chez Claude PERSONNE. L'éditeur publie en 1704 la troisième version de l'ouvrage. Cette fois en 5 parties réparties en 497 pages. Deux ans plus tard, PERSONNE édite quatre petits volumes : "Théologie familière", "Prières du matin et du soir", "Réflexion d'une âme dévote pour tous les jours de l'année" (80 pages) et "Différences des vraies vertus d'avec les fausses et des faux dévots d'avec les vraies" (67 pages).

En 1707, Charles-Gaspar VINCENT DE LA FEUILLE fait imprimer chez Claude PERSONNE, la première version de "Théologie du coeur et de l'esprit". Suivront les deuxième et troisième, les années suivantes. En 1710, la cinquième édition est imprimée à Chaumont, chez Gabriel BRIDEN. Ce dernier réédite également "Prières du matin et du soir" augmenté cette fois à 354 pages. En 1712, BRIDEN imprime la sixième version, en 6 volumes, de "Réflexion d'une âme pénitente pour tous les jours de l'année".

En 1720, au crépuscule de sa vie mais au sommet de sa renommée, Charles-Gaspar VINCENT DE LA FEUILLE change d'éditeur pour Jean-Baptiste CUSSON. Ce dernier, rompu aux moeurs parisiennes, est alors l'un des plus important éditeur de Lorraine, publiant le celèbre savant bénédiction Dom Calmet. Cette même année, CUSSON imprime la huitième édition de « Théologie du cœur et de l'esprit ». En 1721, il imprime la septième version de "Réflexion d'une âme pénitente pour tous les jours de l'année". L'année suivante, la seconde et dernière version de son "Interprétation des Psaumes de David" (Un ouvrage publié en 1710, une première fois, chez P. A. LE MERCIER à Paris). En 1724, l'imprimeur nancéien imprime la neuvième et dernière versions de "Théologie du cœur et de l'esprit", idem pour la "Réflexion d'une âmes pénitente" ainsi que la quatrième version d'"Instruction chrétienne". Par l'intermédiaire du français Etienne Briffaut, libraire à Vienne et ami de CUSSON ces ouvrages sont vendues jusqu'en Autriche. Malheureseument Charles-Gaspar VINCENT DE LA FEUILLE ne goutera pas à cette célébrité tardive et s'éteint cette même année en un lieu encore inconnu aujourd'hui.

Du fait de l'oublie de son nom, de celle de sa biographie ainsi que du peu d'exemplaire qui nous soient parvenues, nous serions tenter de penser que le père VINCENT DE LA FEUILLE fut un auteur de moindre importance. Or, pour nous permet d'apprécier combien ses conclusions numéraires sont hative et infondé, afin de toucher du doigt de l'un des aspects du livre religieux de cette époque, un long procès impliquant deux des plus important ateliers lorrain, Jean-Baptiste CUSSON à son rival Nicolas BALTAZARD, nous permet d'en comprendre la nuance. Il s'agit d'un différent ayant eu lieu entre 1724 et 1730, concernant un petit livret intitulé "Journée du chrétien" par le Père jésuite DEVILLE. Au début du 18e siecle, le Père DEVILLE était un auteur de piété très populaire. En 1713, l'auteur avait confié à l'imprimeur nancéin GAYDON, le soin d'imprimer et de diffusé son ouvrage. Au décès de l'éditeur, son collègue CUSSON reprit l'édition. Celui-ci procéda entre 1718 et 1724, à 5 ou 6 tirages, de 1 000 à 2 000 exemplaires chacun. Cependant, en 1724, Nicolas BALTAZARD obtient également le privilège d'impression de cette ouvrage. Immédiatement conteste par CUSSON, s'ensuit un procès qui durera six ans, nécessitera une longue procèdure et coutera beaucoup d'argent au deux protagonistes ... tous ceci pour un mince opuscule dont il ne reste aujourd'hui aucun exemplaire. De sorte que les détails de ce procès furent sortie de l'oublie grace à une étude qu'a consacré Albert RONSIN a "L'industrie et le commerce du livre en Lorraine, au 18e siècle" publié en 1964 dans le Bulletin de la Société Lorraine des Etudes Locales et l'existence même du Père DEVILLE, qu'à travers quelques lignes que lui a consacré le Père Dom Calmet dans sa "Bibliothèque de Lorraine".

Aussi, les réflexions religieuses et philosophiques du Père Charles Gaspar VINCENT DE LA FEUILLE furent imprimé à plusieurs milliers d'exemplaires à travers différents ouvrages connus sous onze titres et trois variantes. Le plus célèbre et répendue étant « Théologie du cœur et de l'esprit ». Ces ouvrages se retrouvaient dans les plus importantes bibliothèques de cette époque. évidemment religieuses comme celles de l'abbaye de Clairvaux ou privées comme celle de Jean BOUHIER, président du parlement de Bourgogne, qui était l'une des plus belles collections de France. On les trouvait également en Europe comme en témoigne un exemplaire marqué du tampon du Collège jésuite Notre-Dame du Tuquet à Mouscron en Belgique ou un autre de la Bibliothèque Nationale d'Autriche. L'histoire de ces ouvrages est parfois peu banale comme en témoigne cette exemplaire de la "Théologie du cœur et de l'Esprit", 5ème édition, Tome 3, parution de 1710. Au 18ème siècle, il fut acheté par le couvent des Carmes de Reims. À sa dissolution, en 1789, il passe dans des mains privées (probablement celles d’un jésuite). Après 1854, l'ouvrage intègre la prestigieuse bibliothèque de l'école Sainte-Geneviève de Paris. Couramment surnommée « Ginette » ou encore « BdJ » pour « boîte de jèzes ». Cette école étant notoirement réputée pour son taux de réussite très élevé aux concours des grandes écoles. Après 1946, en raison de la laïcité des établissements scolaires, le volume quitte la bibliothèque du lycée privé Sainte-Geneviève pour rejoindre celle du scolasticat jésuite du château des Fontaines, à Chantilly. En 1997, à sa fermeture, la collection des Fontaines avait rassemblé plus de 500 000 documents. Ces derniers sont aujourd'hui en dépôt à la bibliothèque municipale de Lyon qui compte parmi les plus grandes bibliothèques publiques d’Europe.

Madame de Vaudrey

Marie Gabrielle Françoise est la fille du colonel Étienne Joseph, baron de Moncley et de Mélissey, marquis de Blitterswick, et de son épouse Marie-Charlotte de Labadÿe, baronne de Sautour-Sormery. Elle naît le 5 octobre 1704 au château de Furnes, en Belgique. Le 12 mars 1712, à l'âge de seulement huit ans, elle épouse par contrat à Besançon Claude Antoine Eugène, baron de Sautour, comte de Vaudrey et marquis de Beveuge. De trente-deux ans son aîné, il appartient à une puissante et illustre famille comtoise.

En août 1713, elle donne naissance à son premier fils, Charles François Ferdinand, qui est baptisé et décède le même jour. En septembre 1714, elle a une fille, Thérèse Françoise Gabrielle, qui deviendra la dernière abbesse de Notre-Dame de l'Eau de 1759 à 1792. Dix ans plus tard, en 1724, naît Marie Ferdinande Agathange, qui épousera le baron de Rully. En 1725, naît Marie Françoise Henriette, qui épousera le marquis de Grammont. En 1726, elle a un fils, Claude-Henri-Eugène, qui décédera malheureusement à l'âge de quinze ans. Enfin, en 1729, naît Gabrielle Jeanne Catherine, qui épousera le comte de Wall.

Son époux meurt le 14 avril 1748, à l'âge de 75 ans. Elle n'a alors que 44 ans. Par mariages, les titres, fiefs et possessions familiales sont transmis aux époux de ses filles. C'est ainsi qu'elle devient dame professe, ou visiteuse, de l’abbaye Notre-Dame de Migette, où sa parente, Nicole Charlotte de Montrichard, est abbesse. N'étant pas prébendée, elle avait la liberté de quitter l’abbaye sans autorisation, ce qui lui permettait de continuer à faire partie du « Monde ». En 1765, son gendre, le marquis Pierre de Grammont, lieutenant général des armées du roi, fait céder sa sœur Louise Philippe Jeanne, abbesse du chapitre royal Saint-Pierre de Poulangy depuis 1750, en faveur de sa belle-mère. C'est ainsi que Madame de Vaudrey prit la crosse d'abbesse à Poulangy l'année suivante. Elle y restera jusqu'en 1781. Atteinte par la maladie, elle se retire auprès de sa fille cadette, Marie Françoise Henriette, au château de Rully. Elle y décède et est enterrée le 1er juin 1781, à l’âge de 77 ans.

Marie Gabrielle Françoise de Blitterswick de Moncley, Comtesse de Vaudrey, est la seule abbesse de Poulangy à avoir donné fortuitement son nom à une rue. Propriétaire foncière à Poulangy dès la fin du 18ème siècle, le chemin longeant ses propriétés prit son nom, comme un lieu-dit, à l'image des autres lieux-dits poulangeois : la rue du Cul-de-sac, la rue du Rufranc, la rue du Puits et de même la rue « du Vaudrey ». En 1834, avec la création du cadastre napoléonien, cette appellation, impropre au regard de son titre, fut pérennisée. En effet, la rue s’appelle « Rue du Vaudrey » au lieu de « Rue de Vaudrey », ce qui aurait été le cas si la rue avait été nommée en son honneur.

Michel Durand

Michel Durand est le septième et dernier enfant de Léonard Durand, sieur des Monneries, avocat au parlement, et de son épouse Catherine de Lacroze, dame de Chanet. Il naît le 26 février 1739 à Montmoreau en Dordogne. Sa position familiale ne lui laissant guère d'autres alternatives que d'embrasser une carrière militaire. Ainsi, en 1758, à l'âge de 19 ans, il s'engage comme dragon au régiment d'Aubigné. Il participe à différentes campagnes où il démontre sa témérité, ce qui lui vaut d'être promu au grade de fourrier. En 1762, lors de la bataille de Friedberg en Allemagne, il reçoit deux coups de sabre à la tête et un à la main gauche. Ces blessures lui valent d'être récompensé par le grade de maréchal des logis en 1763, puis il devient porte guidon en 1774 et lieutenant en 1786. Deux ans plus tard, il est nommé quartier-maître aux dragons de Montmorency. Le comte de Montmorency-Laval, impressionné par son zèle, demande qu'il soit décoré Chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Rapidement promu capitaine en 1792, puis lieutenant-colonel l'année suivante, il se voit confier, au début de l'année 1793, le commandement d'une garnison de 4 500 hommes en qualité de général du Fort-Vauban en Alsace par le Conseil de guerre.

Malheureusement pour lui, l'armée autrichienne assiège la place forte, un événement aujourd'hui connu sous le nom de « Siège de Fort-Louis », qui se solde par une défaite pour la France. Fait prisonnier, il fut emmené en Hongrie du 16 novembre 1793 au 24 août 1795. À l'âge de 56 ans, après deux années de captivité, ruiné par deux banqueroutes et en disgrâce, il se retira dans le château de la Barde, à Saint-Crépin-de-Richemont, en Dordogne, propriété de son cousin, l'avocat Durand de Noaillac. Au printemps 1798, désargenté, il demanda à reprendre du service. Avec le soutien de deux de ses anciens amis, les généraux Kellermann et Desaix, il soumit sa demande au ministère des Armées du Directoire. Celui-ci rejeta la pétition. Son ami, l'écrivain Defauconpret de Thulus, fit une demande pour qu'il reçoive la Légion d'honneur. La demande resta sans suite. Il n'obtint finalement que le traitement de réformé, normalement attribué à un simple chef de bataillon.

Vers 1799, on ne sait pas exactement par quel hasard, le général Durand acheta la maison qu'avait fait construire Madame de Bollogne dans la grande cour de l'abbaye. Cette dernière avait été occupée jusqu'en 1789 par les sœurs de Gondrecourt et leur nièce. Le général y vécut alors paisiblement et se fit même quelques amis, tels que Gaspard Michelin, desservant de Poulangy, et Charles Descharmes, juge de paix du canton de Nogent, résidant à Marnay-sur-Marne. Malheureusement, au mois d'octobre 1807, leur fille aînée, Sophie-Antoinette-Josèphe, mourut en couches. Son épouse se rendit immédiatement aux Mollettes, en Savoie, chez son gendre, afin de s'occuper du nourrisson. Quelques jours plus tard, le 8 novembre 1807, le général décéda également. Son corps fut inhumé au cimetière du village.

Sophie-Henriette Cohendet

Sophie-Henriette Cohendet est née le 7 mai 1773 au Cateau-Cambrésis (Nord). Fille de Marie-Joséphine VITRAN et Adam Joseph COHENDET, un officier d'infanterie.

En 1786, à 12 ans, elle épouse le lieutenant Michel Durand, de 34 ans son ainé. Rapidement le couple eut trois enfants : deux filles et un fils. Jusqu’en 1793, la famille demeure à Montmorency, puis en Dordogne, lorsque Durand devint général de Fort-Louis.

Vers 1800, le couple emménage à Poulangy. Leur fille ainée est âgée de 11 ans, la cadette de 9 ans et le petit dernier n’est encore qu’un nourrisson. Quant au général, il a 60 ans. Il est décrit comme un homme haut aux cheveux et sourcils gris, les yeux roux, le visage plein… Avec une cicatrice marquée sur la tempe droite.

Sophie-Henriette n’a que 26 ans. Elle est décrite dans les mémoires du député de Dordogne, comme très belle et bien élevée. En 1803, l’ainée des enfants se marie et donne rapidement naissance à un fils.

En 1807, de nouveau enceinte, elle meurt en couche. Le général en succombe quelques jours plus tard. Pour couronner le tout, son gendre l’attaque au tribunal pour récupérer le reste de la dot en mariage. Sophie-Henriette se retrouve veuve, sans fortune, avec deux enfants à charge. Elle n’eut pas d’autres solutions que de vendre Poulangy et de trouver un emploi. Par relation, elle fut rapidement embauchée comme institutrice, au château d’Écouen, un pensionnat de demoiselles réservé aux enfants des membres de la Légion d’honneur.

Lorsque Napoléon constitua une suite à sa nouvelle épouse, l’impératrice Marie-Louise, il s’adressa à Madame Campan, surintendante d’Ecouen et ancienne 1ère femme de chambre de la reine Marie-Antoinette. Cette dernière suggéra Sophie-Henriette, alors âgée de 37 ans, raffinée, éduquée et encore très belle. Début 1810, trois années après avoir quitté Poulangy, Sophie-Henriette et ses deux enfants se retrouvent sous les lustres des Tuileries. Cette même année, elle utilise sa position et ses relations en Haute-Marne, pour marier sa fille. Cette dernière épousera Jean-Jacques Maillard, le fils d’un marchand de Fayl-Billot, dont Sophie-Henriette fera le receveur des Finances des Deux-Sèvres. Rapidement une amitié naquit entre le couple impérial et Sophie Henriette qui était devenu 1ère Dame de l’Impératrice, elle faisait désormais partie des coulisses du pouvoir.

En 1814, année de l’effondrement du 1er empire, elle dut à nouveau se réinventer. En 1819, l’écrivain Defauconpret de Thulus, cherchant à faire un coup littéraire avec l’éditeur Colburn, la persuada de lui passer des anecdotes sur le couple impérial. Le livre fit grand bruit dans la presse, et Sophie-Henriette, soucieuse de laver son honneur, créa sa propre maison d’édition qui publiera la même année « Mes souvenirs sur Napoléon, sa famille et sa cour ». Traduite en Anglais et en Allemand, cet ouvrage deviendra une référence pour toutes les biographies intimistes produites depuis sur Napoléon. Devenue propriétaire d’une entreprise de papeterie, dont les usines étaient localisées à Troyes, Sophie-Henriette décèdera à l’âge de 77 ans, dans sa coquette maison bourgeoise du centre-ville d’Orléans.

Florine et Marcelin Poulangy

Parmi les destins qui composent cette sélection de figures marquantes liées au patrimoine de Poulangy, ceux de Florine et de son fils Marcelin occupent une place à part.

Leur histoire ne s’enracine pas, comme celle des autres, dans la terre de Poulangy, mais dans les méandres douloureux de l’Histoire. En 1848, le décret d’abolition de l’esclavage leur offrit non seulement une liberté longtemps niée, mais aussi un nom de famille. Attribué par le hasard — comme un ironique clin d’œil du destin —, « Poulangy » devint le leur, scellant malgré eux un lien symbolique entre cette commune de Champagne et l’histoire de l’esclavage.

Leur récit, bien qu’éloigné géographiquement et socialement des autres, interroge la mémoire collective. Sans le savoir, Florine et Marcelin ont ainsi contribué à écrire une nouvelle page de l’histoire de Poulangy.

Florine naît à Petit-Canal, en Guadeloupe, vers 1802, à une époque où l’esclavage, aboli en 1794 puis rétabli par Napoléon Bonaparte l’année même de sa naissance, structure encore la société coloniale. Elle reçoit le matricule 6417, symbole d’une condition où l’identité se réduit à un numéro administratif. En 1826, elle donne naissance à un fils, enregistré sous le matricule 6422. De leur enfance ou de leur adolescence, rien n’est connu, sinon qu’elles se déroulent dans un contexte de travail forcé et de répression. Leurs origines familiales restent également inconnues : l’esclavage prive les individus de leur histoire comme de leur propre prénom, ainsi « Florine » ou « Marcelin » pourraient bien être des prénoms imposés par leurs maîtres ou l’administration. Pour les descendants d’esclaves, retracer une généalogie au-delà de 1848 relève souvent de l’impossible.

Ce que l’administration conserve de l’histoire de Florine et Marcelin commence le 13 octobre 1848, jour où ils se présentent à la mairie de Pointe-à-Pitre et entrent officiellement dans la citoyenneté française. Ils y sont reçus par Charles Anatole Léger, responsable de l’état civil, futur maire de la ville (1859-1861) et président du conseil général de la Guadeloupe (1859-1875). Léger avait commencé le « Registre des nouveaux libres » dès le lendemain du décret, suivant les recommandations de la commission Schœlcher, qui préconisait de créer des noms « par interversion des lettres de mots pris au hasard ». Face à l’afflux quotidien de personnes — environ 80 par jour —, cette tâche répétitive épuisa rapidement son imagination. Dès le cinquième jour, il s’appuya sur l’index des communes figurant dans l’Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration (Firmin-Didot, 1846). Cinq mois après avoir entamé la liste, lorsque Florine et Marcelin se présentent, Léger en est à la lettre « P » et leur attribue le nom « Poulangy », situé entre Potsdam, ancienne résidence des rois de Prusse, et Quito, capitale de l’Équateur.

Dans cet annuaire, la commune de Poulangy est mentionnée en quelques mots : « Affinerie sur la Treire : Henri ». Leur patronyme, comme celui de nombreuses autres familles enregistrées à Pointe-à-Pitre, ne provient donc pas d’un dictionnaire toponymique, mais de cet almanach commercial. Du fait de la rareté du nom « Poulangy » dans les dictionnaires toponymiques et grâce à cette description, on sait aujourd’hui avec certitude que ce matronyme est dû à l’entreprise de Jacques Henri, dirigeant d’une forge à Poulangy.

Au moment de leur émancipation, Florine est employée de maison et réside chez son employeur, Louis Bourgeois, rue Dauphine (aujourd’hui rue Victor Hugo) à Pointe-à-Pitre. Bien qu’elle n’ait jamais travaillé dans les plantations, son quotidien reste marqué par le labeur domestique, dans une société où les hiérarchies raciales et sociales persistent bien après l’abolition. Son fils, également employé et domicilié chez les Bourgeois, partage ce sort.

Florine décède le 1er août 1861, après 46 années passées dans l’ombre de l’esclavage et 13 dans la précarité de la liberté. À cette époque, Marcelin, devenu cuisinier, vit toujours à Pointe-à-Pitre. En 1895, lors du mariage de son fils, ce dernier déclare ne plus avoir de nouvelles de son père. À cette date, Marcelin Poulangy disparaît des archives ; on ne trouve plus aucune mention du reste de sa vie.

Dans les dernières années de Florine, Marcelin avait croisé la route d’Alixia Laujin. Née esclave le 28 décembre 1842 à Anse-Bertrand, elle fut affranchie le 18 avril 1849. D’abord servante, elle devint ensuite cultivatrice au quartier Massioux. Le 3 septembre 1862, à Port-Louis, elle donne naissance à leur fils, Samuel, seul enfant connu et légitimé de Marcelin. Élevé par sa mère, Samuel deviendra forgeron. Adulte et marié, il s’installe à Port-Louis, où il prospère et fonde une lignée de six enfants, dont trois garçons perpétuent le nom de famille.

À la quatrième génération, Daniel Épiphane Hippolyte Poulangy, enseignant au parcours brillant, est honoré par la ville de Morne-à-l’Eau le 26 novembre 2013. Une voie porte désormais son nom à Lasserre, son quartier de résidence. Dix ans plus tard, le 18 octobre 2023, à l’occasion du 175ᵉ anniversaire de l’abolition de l’esclavage, Olivier Billiard, maire de Poulangy, élève Daniel Poulangy au rang de citoyen d’honneur de la commune à titre posthume, aux côtés de ses neveux et nièces Samuel Poulangy (ingénieur) et Alixia Poulangy (médecin). Cette cérémonie, organisée en présence d’élus départementaux, dont madame la sénatrice de la Haute-Marne Anne-Marie Nédélec, marque la volonté de la commune d’ancrer son histoire dans la mémoire collective liée à l’esclavage.

En choisissant d’honorer Samuel et Alixia Poulangy, la municipalité rend hommage à Alixia Laujin et à son fils Samuel, figures emblématiques de la troisième génération. À travers eux, c’est toute la lignée des Poulangy qui est célébrée, faisant rayonner, par leur matronyme, celui de la commune. Cette distinction s’inscrit dans la tradition des honneurs civiques, tels que définis par le code général des collectivités territoriales, et s’aligne sur la loi du 21 mai 2001, qui reconnaît la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

Albert Lepitre

Le Docteur ès lettres Joseph-Marie-Albert Lepitre, né à Poulangy le 7 août 1848, incarne une figure de l’histoire haut-marnaise de la fin du XIXe siècle, aussi fascinante que méconnue.

Issu de la petite bourgeoisie locale, son père, originaire de Mouilleron, au sud de Langres était instituteur, tandis que sa mère appartenait à la lignée des Bernard, une importante famille de ciseliers-couteliers à Poulangy. Après leur mariage en 1847, le couple s’installa à Poulangy, où Jean-Baptiste Lepitre occupa le poste d’instituteur du village.

Premier enfant du couple, Albert Lepitre se distingua très tôt par une intelligence vive, une curiosité insatiable et une piété sincère. Repéré par l’abbé Nicolas Redouté, alors curé de la paroisse de Poulangy, il intégra en 1860, à l’âge de 12 ans, le Petit Séminaire de Langres, dont il fut l’un des meilleurs élèves, accumulant les premiers prix. Il y révéla un esprit méthodique et brillant.

Ordonné prêtre en 1871, il obtint la charge de vicaire à Joinville. Cette expérience lui fit découvrir les récits de Jean de Joinville, chroniqueur de la croisade de Saint Louis, qu’il étudiera plus tard dans "Les Chroniqueurs français du Moyen Âge", publié en 1893 et toujours édité aujourd’hui. De ce séjour joinvillois, l’abbé Lepitre garda un goût précoce pour l’histoire et la philologie (étude de la linguistique historique).

Son parcours intellectuel fut marqué par une soif inextinguible de savoir. Après une licence de lettres obtenue en 1877 à Dijon, il partit pour Paris, où il suivit les enseignements de Gaston Paris, médiéviste renommé, et d’Arsène Darmesteter, éminent lexicographe et philologue. Ces années parisiennes furent décisives : il y enseigna, prépara son doctorat et se familiarisa avec les langues modernes et orientales, dont le sanskrit, langue mère de nombreuses langues modernes et d’une importance fondamentale pour les linguistes. Sa formation religieuse lui permit également de maîtriser couramment les langues anciennes que son le grec et le latin. Conformément à la tradition, il rédigea d'ailleurs ses deux thèses en latin. Soutenues en 1880, elles reflétaient déjà sa diversité intellectuelle. La première, intitulée "De iis qui ante Vascum a Gama Africam legere tentaverunt", traite des explorations africaines avant Vasco de Gama, tandis que la seconde, "Adrien VI", ressuscite la figure complexe de ce pape inquisiteur au cœur des bouleversements de la Renaissance. Ces travaux, bien qu’historiques, révélaient un esprit en quête de connexions entre les cultures et les époques, une caractéristique qui ne le quitta jamais.

Nommé à l’Université catholique de Lyon en 1882, Lepitre y enseigna d’abord la géographie, avant de se consacrer à la grammaire comparée des langues romanes, domaine dans lequel il s’imposa comme une autorité. Ses cours, à la fois érudits et accessibles, étaient animés par une conviction profonde : la philologie est la clé pour comprendre la littérature et l’histoire des peuples. Il publia régulièrement dans des revues, abordant des sujets variés, de la linguistique aux études orientales, en passant par des critiques littéraires ou des biographies. On retiendra notamment celles de Daniel O’Connell, dit le « Libérateur » irlandais, de Jules Michelet, historien et inventeur du « roman national », ou encore celle de saint Antoine de Padoue, qui occupa une place distinguée dans la collection "Les Saints" de la librairie Lecoffre à Paris. Cet ouvrage fut édité sept fois entre 1901 et 1931 en français, en plus des autres versions en langues étrangères (polonaise en 1908, espagnole en 1910, italienne en 1923 et anglaise plus récemment).

Lepitre fut aussi un prêtre engagé, dont les sermons, simples et profonds, marquèrent ses contemporains. En 1887, à l'âge de 39 ans, il fut nommé chanoine honoraire de Langres. Il conciliait foi et raison, défendant une approche traditionnelle de la doctrine tout en s’ouvrant aux enjeux de son époque. C’est surtout son engagement pour l’Afrique qui révéla une dimension résolument progressiste de sa pensée.

Son engagement en faveur de l’Afrique s’inscrit dans une période charnière de l’histoire coloniale, marquée par des contradictions profondes entre discours humaniste et pratiques impérialistes. Sa thèse de doctorat portait d'ailleurs sur les premières explorations de l'Afrique avant le grand navigateur Vasco de Gama. En 1883, il publia "Les Allemands au Congo", s’appuyant sur les carnets de l’explorateur prussien Friedrich von Mechow qui explora, entre 1879 et 1882, le cours moyen du fleuve Kwango. Dans ce texte, il interroge les dynamiques de pénétration européenne en Afrique centrale. Bien qu’ancré dans une perspective exploratoire, ce texte annonçait déjà une préoccupation pour les conséquences de la présence coloniale, à un moment où la Conférence de Berlin (1885) allait sceller le partage du continent entre les puissances européennes. En 1889, à la veille de la Conférence anti-esclavagiste de Bruxelles, Lepitre s’inscrivit dans l’histoire de l’abolitionnisme avec "L’Esclavage et l’Afrique". Il n’y dénonçait pas seulement les mécanismes de l’esclavage sur le continent, mais questionnait aussi la responsabilité de l’Europe, alors que la Convention de Bruxelles s’apprêtait à encadrer — ou à légitimer — l’intervention coloniale sous prétexte d’abolitionnisme. Ce contexte crucial, puisque la conférence fut organisée par Léopold II de Belgique, roi crimineux dont la conférence est aujourd'hui perçue comme une opération de communication visant à masquer les exactions du régime colonial au Congo, tout en permettant aux puissances européennes de justifier leur présence en Afrique sous couvert de « mission civilisatrice ». Par son analyse à la fois humaniste et critique, Albert Lepitre évita deux écueils : l’exploitation coloniale décomplexée et la passivité face à l’esclavage, y compris lorsqu’il était instrumentalisé pour justifier la domination européenne. Pour ces raisons, son texte est aujourd’hui conservé dans la collection XIX de la Bibliothèque nationale de France. Il est reconnu pour sa rigueur et sa modernité, offrant un regard lucide sur les ambiguïtés des politiques de l’époque.

Atteint de diabète et de neurasthénie, il mourut prématurément à Lyon, dans la nuit du 21 au 22 février 1906. Ses funérailles eurent d’abord lieu dans cette ville, le vendredi 23 février, dans l’intimité de sa famille universitaire. À l’issue de la cérémonie, son corps fut transporté en Haute-Marne, où une seconde messe fut célébrée dans l’église paroissiale de Poulangy en présence de sa famille et des religieux haut-marnais. Il fut inhumé dans sa terre natale… puis oublié. Faute de descendants pour renouveler sa concession, lors du transfert du cimetière, celle-ci a été relevée et ses restes ont été transférés dans le nouvel ossuaire communal. Sa première nécrologie fut rédigée dès mars 1906, par l’éminent chanoine James Condamine (1844–1929), l’un de ses proches amis, professeur et collègue à la Faculté catholique de Lyon. Ce dernier souligna qu’à travers son œuvre, à la fois scientifique et humaine, Albert Lepitre incarnait l’alliance entre le savoir académique et la responsabilité morale. Pourtant, de son héritage bien plus vaste, l'histoire n'a retenue que deux titres toujours édités : "Les Chroniqueurs français du Moyen Âge" et "L’Esclavage en Afrique".

Gratien Maire

Gratien Maire est le fils de Jean Maire, dirigeant de la dernière usine poulangeoise et de son épouse Micheline Gagnot. Il est né à Chaumont en 1957. Après une scolarité débutée au village, puis à Nogent et Chaumont, il intègre, à 21 ans, l’École de l’air à Salon-de-Provence. En 1981, il obtient son brevet de pilote de chasse. Affecté sur Mirage F1 CR, il rejoint la 33e escadre sur la base aérienne de Strasbourg. En 1986, il prend le commandement de la 2e escadrille de l’escadron de reconnaissance à Belfort. Chef de brigade à Salon-de-Provence pendant deux ans, Gratien prend en 1991 le commandement de l’escadron de chasse "Normandie-Niémen", qu’il emmène au Tchad pour assurer des missions de défense aérienne. En 1993, il est nommé chef des opérations, puis commandant en second et enfin commandant de l’école de l’aviation de chasse sur la base aérienne de Tours.